长清清区归德镇:土地开发整理促进农民增收,全镇土地整理8.5万亩年增收1000万元。近日,在归德镇庄楼村采访,发现农民们格外高兴,庄楼村全村共播种小麦2300余亩,全部为邯6172小麦品种,经实地测产,平均每亩可达1100斤左右,基本与去年持平,共产出优质小麦125万公斤,村支部书记庄庆国笑着说:“这几年,粮食高产是沾了土地整理的光,生产条件好了,旱能浇涝能排了,粮食就丰收了。”归德镇镇长李成刚介绍说,今年这个镇种植的9万亩小麦,有4万亩麦田亩产达到1000斤以上,大旱之年又获丰收,并夺高产的确让人高兴,让农民乐开怀。该镇庄楼村平房、西程、归南、沙河辛、李官等30个村小麦平均都在1000斤以上。

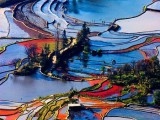

“民以食为天”,“手中有粮、心中不慌”是农民的追求,也是国家经济发展的基础。归德镇黄河滩区、平原、山区土地各占三分之一,近年来,归德镇按照“整理、开发10万亩耕地”的要求,加大土地整理力度,积极争取国家、省、市土地开发整理项目。区、镇农业、土管技术人员深入项目区,对地形、土壤、植被等情况进行实地勘测,在详细调查、整理、分析各种数据的基础上,制定科学的土地整理规划。归德镇2008年、2009年分别实施了2万亩世行二、三期项目建设,2010年又实施了2万亩基本农田保护示范区项目建设再加上前年整理开发的2.5万亩万亩黄淮海开发项目,归德镇总共有8.5万亩土地进行了整理开发,这些农田都变成了“旱能浇、涝能排、田块平整、林网覆盖”的高产、稳产田。仅通过土地整理和开发,农民每年可增收1000万元,使农民享受到了中央“三农”政策的实惠。

归德镇是我省粮食和蔬菜生产大镇,由于受传统农业制约,分布在各村的农田基础设施较差,缺乏科学规划和合理布局,田块不规整,中低产田比例大,交通、水利等设施落后,抗御自然灾害能力差,土地利用率较低。土地整理就是按照土地利用总体规划,通过采取各种措施,对田、水、路、林、村实行综合整治,达到“田成方、路相通、渠相连、土肥沃”的标准。所需资金由国家、省级、地方财政安排。土地整理的目的是提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农村生产和生活条件,提高农业综合生产能力,促进城乡协调发展。土地整理遵循自然经济规律,应运而生。归德镇党委、政府抢抓土地整理项目这个良好机遇,本着大力改善生产条件、提高土地利用率和农业生产效益的基本原则,将原来的薄瘠地开发为标准农田,同时将项目区内零星地块进行整合,统一配套高标准的农田水利设施和交通设施,使项目区内达到田成方、林成行、路成网、灌排分设、旱涝保收的标准农田,土地开发整理项目的实施提高了当地群众的生产生活条件,取得了显著的经济效益、生态效益和社会效益。

提高应对灾害气候的能力,加强农田水利设施的修复和建设。“水利是农业的命脉”,归德镇扎实完备的水利基础设施,天旱时是抗旱的“及时雨”。今年,归德镇又加大农业开发力度,实施了二万亩基本农田保护示范区项目。一期工程已全部结束,总投资800万元,硬化水泥路面17公里,新打机井127眼,生产桥涵两座,过路涵管14条;。二期工程总投资1900万元,新建机井房174间,潜水泵127台,变电室39间,土地平整200余亩,水泥硬化田间道路5公里,3.4万平方米,硬化道路45公里,15.8万平方米,埋设PVC管道11万米,开挖排水沟2万米,干沟疏浚3000米,目前已完成总工程量的50%,计划今年11月全部完工。归德镇还实施了二万亩世行三期项目。栽植树株3.4万棵,打机电井8眼,总深度2100米,建井房15间,桥涵21座,埋设低压电缆11公里,埋设PVC管道5.4万米,建设道路54公里,扩大灌溉面积4600亩。目前,归德镇总共有8.5万亩土地进行了整理开发,这些农田都变成了“旱能浇、涝能排、田块平整、林网覆盖”的高产、稳产田。

土地整理为农民提供了完善的基础设施,提高粮食生产能力10%,降低粮食生产成本10%,这一升一降,促进了农业增效和农民增收,农民种粮的积极性增强了,土地整理后地好了,打粮多了,归德镇养殖业迅猛发展,涌现出了万庄、薛庄、庄楼、平房等18个养殖专业村。目前,全镇大牲畜达到1.9万头,其中牛1.76万头,奶牛存栏0.13万头。全镇的生猪存栏量达到了了3.6万头,羊3.2万只,兔1万只,特种养殖2600只。

目前归德镇还建起了3万亩大蒜种植基地、1万亩常规蔬菜基地、1000亩蔬菜大棚基地、3万亩麦田间作菠菜基地,每年该镇生产的各类蔬菜达1.2亿公斤,大部分都销往东北三省和内蒙古、京、冀、晋等省市和地区,农民仅蔬菜一项收入达1亿元。