近年以来,苏州的工业化、城镇化和城乡一体化水平一直领先全国。2012年,苏州市三次产业产值比为1.6∶54.2∶44.2,同期江苏和全国的三次产业产值比分别为6.3∶50.2∶43.5和10.1∶45.3∶44.6。第二产业占比反映苏州的工业化水平远高于江苏和全国,而第一产业占比则说明苏州的农业贡献率远低于江苏和全国水平。

苏州农业集约化经营的现实选择

快速发展的工业化、城镇化和城乡一体化进程,客观上要求苏州的农业发展与之相匹配。然而,苏州农业发展面临的主要问题:一是耕地面积锐减,显著低于联合国粮农组织规定的人均0.8亩的警戒线。据不完全统计,到2008年为止,我国人均耕地面积为1.37亩,江苏省人均耕地面积为0.92亩,而苏州市仅为0.55亩,到2011年进一步减少到0.52亩,且有不断减少的趋势;二是除已实行“三大合作”(农民专业合作、土地股份合作和农村社区股份合作)的农户之外,其余的家庭承包经营农业,无论是种养结构,还是经营规模和手段均不同程度地影响农业产业结构的调整,农业专业化、市场化、产业化的进程,及土地的产出效益。苏州农业如何走出一条适合自身实际的、集约化经营的现代农业发展之路,已成为苏州城乡各级政府面前的一项重大课题。2013年中央“一号文件”提出要大力支持农民大户、家庭农场和农民专业合作社的发展,尤其是明确将家庭农场作为一种新型农业经营模式,这很大程度上是基于土地流转现状下现代农业集约化经营的路径选择。苏州作为全国率先基本实现现代化的地区,在“四化融合”的大背景下,大力发展家庭农场不失为农业集约化经营的一种现实选择。

苏州农业集约化经营的探索源于20世纪80年代后期。农业大户是20世纪80年代后期到90年代初期农业试行规模经营的最初尝试。进入新世纪后,苏州农业集约化经营是伴随农村组织形式创新来实现的,主要是“三大合作”。到2010年末,苏州的合作组织约3043家,入社农户超过30万户,约占总农户的三分之一,“三大合作”至今仍是苏州农业集约化经营的主要抓手。2013年中央“一号文件”发布之前,苏州也出现过家庭农场的雏形,但由于当时无法取得独立的法人资格,故发展受到了很大的限制。

2013年中央“一号文件”提出鼓励创办家庭农场等新型农业经营方式后,据苏州市工商局相关统计数据显示,从2013年3月初开始到2013年8月初,全市共注册登记家庭农场41户,其类别已实现从个体工商户,到个人独资企业、有限责任公司、合伙制企业的全覆盖,其中个体户27户,个人独资企业12户,合伙企业1户,有限公司1户;家庭农场的经营范围涵盖了谷物、蔬菜、水果等种植业、畜禽饲养业及水产养殖业;家庭农场的平均规模在100亩左右,最大的一个家庭农场是种养大户市庆桂家庭农场,其土地经营规模达250亩。家庭农场的快速发展,大大丰富了苏州农业的经营方式,对推动地方农业的集约化经营和转型升级起到有力的推动作用。

小规模精细化运作

我们也应看到,由于苏州的家庭农场起步较晚,发展时间较短,尚未形成自身的特色,特别是与长三角地区家庭农场发展比较成熟的上海松江区和浙江宁波市这些家庭农场发展的先行地区相比还存在不小的差距。笔者认为,苏州家庭农场的发展要走出一条符合自身社会经济发展和区域文化特色的个性化道路,须从以下几方面入手。

第一,从经营规模来看,苏州应坚持小规模精细化运作。根据国外相关学者的研究成果,家庭农场的规模并非越大效率就越高,决定家庭农场效率的根本在于家庭农户投入要素的组合配置。根据2013年农业部对全国家庭农场发展情况的统计调查,全国家庭农场平均规模约为200.2亩。尽管苏州家庭农场目前的平均规模约为100亩,只有全国平均水平的一半,但是苏州作为城镇化相对发达地区,土地资源高度紧缺,土地自然布局呈现网格状,且农户承包经营的土地比较细碎,如果一味发展大规模家庭农场,势必造成大量的农户失地。笔者认为,小规模精细化运作应是苏州发展家庭农场的鲜明特色。政府的作用就在于科学布局、合理规划,引导家庭农场连片发展,形成产业优势,培育和壮大家庭农场合作经济组织。

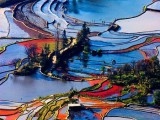

第二,从经营范围来看,苏州应发展高效农业和休闲观光农业。一方面,发展高效农业是现代农业的一大显著特征,苏州的家庭农场应通过农业集约化经营,实现生产要素的最优组合,最终实现社会、经济、生态综合效益的全面提升;另一方面,城镇化的发展带来居民物质生活水平提高的同时,城镇居民对闲暇、休闲追求的期望也在与日俱增。发展休闲观光农业不仅是将第一产业与第三产业有机地结合和转换,从而来提高农业的边际价值,更主要的是田园风光能够为城镇居民提供一个休闲娱乐的好去处,这也是未来新型城镇化发展中不可忽略的重要内容。

第三,从经营主体来看,苏州应鼓励村社“能人”转型为农场主,并加强教育培训。就当前由种养大户纷纷申请注册家庭农场而言,不排除具有一定的盲目性。如何保证这些家庭农场健康、可持续发展,加强对农场主及其家庭成员的职业培训就显得格外重要。地方政府应对申请设立家庭农场的农户进行必要的评估、指导、培训、辅导和服务,让其充分掌握经营家庭农场必备的知识和技能,成为真正意义上的“职业农民”。

第四,从文化保护来看,苏州应注重城市文化、农场文化与传统乡土文化的传承与融合。城镇化的快速发展同时带来了我国村社文化的重构,随着城市文明的渗透,传统乡土文化需要政府一定程度的保护,同样,现代农业背景下的家庭农场的发展,须实现从农业的“经济”功能到“生产、生活、生态、生命”综合功能的根本性转变,充分展现其自身的文化魅力,让城市文明、现代农业与传统的农耕文化以及江南地区特有的水乡文化更好地融合生长,苏州更应在这一方面有所作为。

(作者单位:苏州大学商学院)