黄土地上的巨大变革

——宁县农村土地流转现象透视

阳春三月,川塬泛绿。在宁县乡村,不管是果园菜棚,还是大田露地,到处都是整地修畦、培土施肥,备耕春耕的场面。

宁县是个农业大县,共有农业人口49万人,耕地96万亩,是“陇东粮仓”的重要区块之一。家庭联产承包责任制给这里的群众带来了丰硕成果和巨大实惠。但是,随着经济社会的发展,承包地与农户之间对应的“捆绑”形式,很大程度上却成了农民致富的一种束缚:从事农业生产,向土地要效益吧,地太少;从事其他产业,又导致土地经营效益过低,形成浪费——“承包地”成了农民走向小康路上的“鸡肋”。“种田为吃饭,打工为挣钱”,成了宁县许多家庭过日子的模式。年轻人大多外出务工,留守在家里的老人孩子,有的粗放管种些“口粮”,实在没劳力的,承包地干脆就撂荒了。

如今,是什么让这里的群众有了比周边其他地方还高的生产积极性呢?带着这个疑问,记者走进了宁县乡村。

实行土地有序流转,把土地变“活”,就能实现土地效益最大化

宁县新庄乡西头村李德宽算是靠外出打工富起来的农民。前些年,李德宽一直在家里种着6亩责任田,可是年年精耕细作,家里的日子却并不好过。他给记者算了一笔账:6亩地种小麦、玉米,每亩平均产量只有400多公斤,除过化肥、农药、种子以及农机耕作等成本,不算劳力投入,每亩地也赚不到200元。李德宽后来把地租给了同村的左宝贵,外出打工果真有了好的收入。

而租地的左宝贵,以每亩每年130元的租金,连片租种了李德宽等6户人的100多亩地,采用倒茬轮作、间作套种,种植玉米、甜椒、香紫、秋豆等,粗略算下来,每亩地都有1000元以上的产出。

左宝贵成了全乡种植大户和致富明星,新庄乡党委书记周宁对他们这种选择的总结是:关键是把土地变“活”了,实现了效益最大化。

盘活土地经营方式,最典型的要数焦村乡任村民生专业合作社。

去年2月,焦村乡任村按照“依法、自愿、有偿流转”的方式,成立了宁县民生农民专业合作社。这也是我省首个土地股份合作社。在农民土地经营权不变的前提下,合作社鼓励村民以土地和现金两种方式入股,土地每亩为1个股,参与农业分红,现金股用于建办企业,每股为500元,参与企业分红。合作社把入社土地按种植区、养殖区、工业区等10大区块进行了统一规划,把苹果作为首选产业,去年秋季一次栽植果树2000多亩。

土地流转的大胆尝试,让农民摆脱了传统小农经济的枷锁,释放了土地的活力。正如任村党支部书记杨军所说:“通过集约化经营,产业种植集中连片,不但农业机械可以大显身手,老百姓也觉得种庄稼大有作为。”目前,任村入社农户已达到200多户,土地3500多亩。

在任村的带动下,焦村乡有1027户农民参与土地流转8036亩。通过加速土地流转,开展适度规模种植,焦村乡建成了3.18万亩晚秋西瓜种植基地,去年西瓜销售收入达到5900万元,亩均收入1860元。

宁县县委、县政府因势利导,积极鼓励群众采取转包、互换、租赁、入股、使用权拍卖等六种形式进行土地流转。在做好土地承包经营权流转监管的基础上,县上因地制宜,探索出符合各乡镇的产业带动型、龙头企业带动型、合作经济组织带动型和生产能人领办型四种土地流转模式。目前,全县土地经营权流转面积已达到5.1万亩,占耕地面积的5.36%。

实行土地流转,能最大限度地解放劳动力,实现劳动力的有序转移

把土地流转出去,会不会形成新的失地农民?焦村乡党委书记高杰很肯定地说:“不会。”

高杰分析说,有偿流转的只是土地经营权,而能把土地出让的农户,是因为找到了比经营土地更有效益的项目;敢从别人手中把土地流转过来的企业和组织,是因为有了更有效益的产业。没有利益的驱动,谁也不愿意。{Npage}

焦村乡任村四组村民张云波家共有5.4亩承包地,民生农民专业合作社成立后,他第一批把承包地入了社。张云波在西峰的建筑工地当材料保管员,月收入1600元。他告诉记者,往年,地里只种些小麦,基本没有效益,家里老人年纪大了,收种的时候,自己还得向公司请假,既影响打工,也种不好地。现在,根据合作社规模种植的规划,他家的地全部栽植了酸苹果,父亲还被合作社“返聘”,当上了果树管护员,合作社6年内每亩给他支付100元-140元的管护费,7年后,还可以按苹果收入二八分成。

实行土地合理流转,既让土地产出变多了,也让农民收入增加了。如今,宁县越来越多的农民以契约的形式,把世代耕种的土地自愿交付给他人经营,进城入厂务工经商。据县劳务办负责人介绍,全县每年输转农民工都稳定在8万人左右,实现劳务收入3亿多元,劳务不仅成为农民增收的一条重要渠道,也成为宁县发展县域经济的一项支柱产业。

特别是随着县内龙头企业和经济组织的迅速发展,这些输转的农民工中,有2万多人就地转移当了产业工人。他们有的“离土不离乡”,进了企业;有的既不离土,也不离乡,只是转换角色,直接在自家的土地打工挣钱。和盛镇和盛村一组李芳英就是一个“上班”的农民。和盛工业园区内的甘肃润玉食品有限公司投产时,她就离开土地,进公司榨油车间打工了。“我每月的工资是700多元,”她告诉记者,“和城里人一样,白天准时进厂,晚上按时回家,上下班按小时算哩。”

合理流转土地,是实现城乡一体化的一条新途径

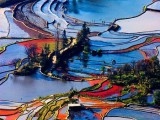

进入早胜塬,映入眼帘的是整片连畴的牧草。早胜镇依托庆阳绿鑫草业公司,在半径1.5-2公里范围内的北街、寺底、南北3个村建立了紫花苜蓿种植示范点。绿鑫公司对规划区内的地块,按照每亩每年300元租金与农户签订租地合同,公司统一种植紫花苜蓿。目前已集中连片种植紫花苜蓿755亩,今年计划种植面积2000亩以上。

除了绿鑫草业公司,鼎峰股份公司、运通草业公司、甘肃润玉公司、绿丰公司等一批有优势、有实力、带动力强的龙头企业,也在土地流转方面大显身手。新庄、和盛、太昌等乡镇,按照“龙头企业+基地+农户”的发展模式,依托鼎峰果汁厂,建起了4万亩苹果种植基地;早胜、中村、平子等乡镇,以牧草和苹果两大产业开发为重点,依托恒达、运通等产业化龙头企业,发挥能人、大户的带动作用,分别建起了500亩和1000亩的土地流转示范点,通过基地和示范点建设,有效延长了产业链条,促进了产业的深度开发,使土地的产出效益明显增加。

宁县县委书记赵昌军认为,“土地流转能够有效改善土地资源配置效率,进一步激活农村富余劳动力的转移,为农业规模化、集约化、高效化经营提供了广阔空间,给发展县域经济,调优农业结构,壮大支柱产业起到了助推作用。”通过促进土地向经营大户和龙头企业流转,培育优势产业和龙头企业,宁县已经形成了明晰的“中部草畜、西部果,川区瓜菜、全县牛”的产业格局。

此外,合理的土地置换,还可以避免农村居民点过于分散的住房方式所造成的土地浪费,推进新农村建设的进程。焦村乡洪洞张村从2003年开始建设集中的居民点,可是政府大量投入建成的100户居民点,起初购买入住的农户却不到一半。土地入股、出租后,离地农民把眼光放远了,“生活区撵工厂,居民点最理想。”在“宅基地换住房”等政策鼓励下,去年至今,洪洞张村集中规划修建的百户居民新村已全部被村民买走,并因此回收复垦旧庄基地,增加耕地64亩。宁县农村小康建设办公室负责人介绍说,从去年起,由于土地流转速度的加快,全县小康新村建设的步伐比原来快了一倍。