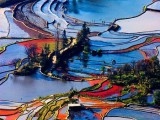

若尔盖县的一些地方,出现了以前只有在北方沙区才能见到的流动沙丘。左林摄

每年3、4月北方出现的沙尘天气,总能引起人们对沙化土地的关注。

今年1月发布的《中国荒漠化和沙化土地状况公报》显示,我国土地荒漠化、沙化整体得到初步遏制,但川西北高原等区域沙化土地仍在扩展。

公报提到的川西北,正是当年红军在长征中翻雪山、过草地的地方。那里平均海拔3500米,有原始森林、沼泽湿地、高寒草地,沙化土地从何而来?

⒈

草场退化,湖泊和湿地萎缩,鼠害严重

沙化面积扩大很快,年均增加1.19万公顷

川西北沙化土地主要集中在阿坝藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州,这两个州几乎每个县都有沙化土地,既有点状的零星分布,也有面积较大的成片分布。

由四川省林业厅组织众多专家完成的《川西北地区土地沙化科学考察报告》(以下简称考察报告)显示,截至2009年,川西北沙化土地总面积为82.19万公顷。特别是近15年来,沙化面积扩大很快,年均增加1.19万公顷。

阿坝州的若尔盖县,沙化严重程度远远超过其他县。从当地进行首次沙化调查的1966年到2009年,全县年均增加816公顷沙化土地,近10年来沙化土地年均增长率高达10.6%。目前全县有7.3万公顷沙化土地。

4月中旬的若尔盖,天是蓝的,草地是黄的。记者驱车经过县境西、北部的辖曼乡和麦溪乡,看到多处露沙地和流动沙地。有的流动沙地形成巨大的沙山,跟北方沙区没什么两样。

四川省林科院林业研究所的邓东周博士介绍,露沙地是指地上还有植被,土壤表层主要是土质,但有斑点状流沙露出,风吹过就地起沙。流动沙地是指植被很少,土壤质地为沙质,地表沙质常处于流动状态。若尔盖的沙化土地以露沙地为主,但进一步沙化的潜在危险很大。

湖泊和湿地的萎缩情况也很惊人。若尔盖县县城北部的花湖,是若尔盖湿地核心区,近年来水面不断缩小,原来在湖面修建的一长段栈桥,现在成了旱桥。县林业局局长纳科还告诉记者,麦溪乡有一个兴措湖,他小的时候湖面很大,现在基本上干了。

有专家对比卫星图像发现,1985年若尔盖县牧区有17个湖泊,总面积2165公顷,到2000年有6个湖泊完全干涸,其余11个也有不同程度的萎缩,总面积仅剩下1323公顷,水面减少842公顷。

在牧区行走,还能看到草地上散布着一个个黑色的小土堆。“那是鼠害的标志。”若尔盖县林业局副局长左林说,这里有两种鼠对草地危害最大,一种是黑唇鼠兔,主要在地面活动,俗称地面鼠;另一种是高原鼢鼠,主要在地下活动,俗称地下鼠。“这两种鼠都要挖洞做窝,不仅把沙土翻上来,而且啃吃牧草。”

考察报告提到,川西北高原草地鼠害面积约250万公顷,占宜牧草地面积的20%左右。根据调查,石渠县每公顷草最多有地面鼠洞4000多个;若尔盖县每公顷地面鼠最多达739只,地下鼠50只。鼠害严重的县,也是沙化严重的县。

⒉

草场超载过牧、疏干沼泽、乱挖泥炭

人类活动打破生态平衡,是土地沙化主因

在若尔盖开车,经常得避让穿越公路的牛群和羊群。公路两旁的草地上,也多见悠闲觅食的牛羊。

草地上牛羊多,是好事还是坏事?过去搞畜牧、现在干治沙的纳科说,土地沙化与草地超载、过度放牧密切相关。

目前,川西北高原普遍存在草场过牧、载畜量高的情况。2009年,川西北草地理论载畜量为2849.62个羊单位,也就是说超过这一数值,就会打破草地生态平衡。目前实际载畜量为4254.93个羊单位,超载率为49%,部分地区超载率超过60%。

公路两边的情况,说明冬春草场也是超载严重。纳科解释,大批饥饿的牛羊将草场刚刚冒出的新芽一扫而光,如此反复消耗草场的新芽,严重抑制牧草的生长;同时,大批牛羊一年四季反复践踏,草地根本没有休养生息的机会。

曾参与科学考察的邓东周介绍,高寒草地的退化顺序是“草地——草地退化——土壤退化——土地沙化——沙漠化”。人为干扰与草地退化的关系是“适牧(草地)——重牧(草地退化)——过牧(土壤退化、沙化)。比草地退化更严重的是土壤退化,这个时候土壤失去生产牧草的能力,进一步恶化就形成露沙地,露沙地进一步发展就是土地沙化。

若尔盖湿地管理局副局长李华表示,除了超载过牧,疏干沼泽、乱挖泥炭等不合理的生产生活行为,也是造成草场退化、土地沙化的重要原因。

上世纪六七十年代,川西北各草地县为增加草场面积,在沼泽中开沟排水,时称“向湿地要草场”。若尔盖县这么一干,使8万多公顷湿地丧失沼泽功能,演变为草地和没有价值的黑土滩。后来又号召“向草场要粮食”,大面积翻耕草地种青稞和牧草。同时,若尔盖湿地蕴藏着丰富的泥炭,泥炭是一种重要的有机矿产资源,当地人把泥炭当燃料,还用它生产复合肥,乱挖泥炭也造成沼泽湿地退化。

综合起来看,考察报告得出的结论是:川西北沙化地区主要由草地生态系统、沙地生态系统、湿地生态系统、乡镇生态系统等构成。上世纪60年代以前,各生态系统大体处于平衡状态,后来,随着区域人口的不断增长,人类活动加剧,各生态系统受到干扰,再加上气候变化,导致草地退化、湿地萎缩,土地沙化面积日益扩大。

“川西北沙化是自然、人为和生物等三种因素相互叠加形成的,最主要的原因是人口增长后对资源环境的过度和不合理利用。”川西北土地沙化科考队队长、四川省生态学会常务理事长王金锡研究员说。

⒊

土地沙化危害当地,危及长江黄河生态安全

大规模综合防治才能遏制沙化扩大的势头

沙化面积不断扩大,首先压缩当地百姓的生存和发展空间。

川西北的中度到极重度沙化土地,基本丧失生产力或生产力低下,面积已达21.31万公顷,相当于损失四川省内地两个中等县的土地资源。同时,畜牧业是川西北的主体产业,是许多县财政收入的来源,是农牧民生产生活的主要支撑,农牧民的现金收入80%来自畜牧业。目前牧区天然草原平均产草量只有240.6公斤,较15年前下降了15%,牦牛、羊、马等牲畜面临严重的生计问题。

沙化使地下水位下降,若尔盖县辖曼乡1/3的牧民吃水困难。沙化严重地区每年春季沙尘天气频发,若尔盖县唐克乡政府在沙尘暴24小时后屋内遗留的沙层达2毫米。

考察报告指出,川西北高原地处青藏高原东南缘,地势高,地质复杂,生态脆弱,一旦形成大面积沙化,季风将把沙尘向更远范围输送。有的专家甚至认为,川西北沙化土地是我国北方沙尘天气的启动源之一,直接或间接影响我国北方的生态安全。

川西北高寒草地有许多河流、湖泊、湿地,是长江、黄河上游重要的水源补给区。如今,流经若尔盖的黑河,有的河段两岸成了固定沙地;流经若尔盖的黄河河段也在不断受到沙化土地的蚕食。专家认为,土地沙化面积不断扩张,必将造成整个生态系统的水源涵养功能下降,稍遇暴雨即成洪灾,给长江、黄河中下游经济发达地区带来严重的生态安全隐患。

面对土地沙化威胁,必须主动出击,有所作为。

2003年以来,国家林业局先后将若尔盖县、石渠县确定为全国防沙治沙综合示范区。四川省高度重视川西北防沙治沙工作,在省财政紧张的情况下,于2007年开展防沙治沙试点,截至目前,省财政共投入1.1亿元,在川西北9个县治理沙化土地8000多公顷。

高寒地区治沙非常艰难,这点成绩弥足珍贵。但是,当地人高兴不起来。因为川西北的防沙治沙仅仅停留在小规模的试点、示范阶段,意义重大而规模小,还难以有效遏制整个地区草地退化、土地沙化势头。现阶段,治理的速度远远赶不上沙化速度。

“防沙治沙是一个综合系统工程,必须要有国家的政策、项目和资金的保证和支持,开展大规模治理,才能取得明显成效。川西北防沙治沙需要大笔投入,建议国家将这一工程单独立项,予以支持,并尽快启动实施。”王金锡强调。

“大量科学研究和防沙治沙实践表明,川西北地区热量条件适中,目前占沙化总面积74%的露沙地和斑块沙地,沙化土壤含有一定水分,有利于灌木草本存活及植被恢复。”邓东周说,“现在加大投入,治早、治小,能够治好,否则露沙地一旦变成流动沙丘,连成一片,就不好治了。”