|

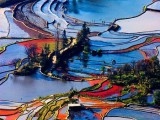

补齐农田水利建设“短板”,确保投入应成为重中之重 摄影/江宏景

“有收无收在于水、收多收少在于肥。”这句农谚形象地道出了农田水利对粮食和农业生产的重要性。全国人大常委会一直高度重视和关注农田水利建设工作,4月召开的十一届全国人大常委会第二十六次会议听取并审议了国务院关于农田水利建设工作情况的报告,并开展了专题询问。

审议中,全国人大常委会组成人员指出,近年来政府投入不断加大,我国农田水利建设取得长足发展,同时还应看到农田水利基础薄弱、投入不足、建设滞后等问题仍然比较突出。

全国人大常委会组成人员强调,推进水利建设要抓住要害,补齐农田水利建设“短板”,确保投入应成为重中之重。要建立健全以公共财政为主的多元投入稳定增长机制,加大对粮食主产区农田水利建设投入力度,尽快出台土地出让收益用于农田水利建设的具体办法,加强对水利投资的统筹安排和监督管理,提高资金使用效益。

农田水利投入:“盘子”有多大?

“2011年,在中央一号文件和中央水利工作会议的推动下,各地、各部门进一步加强农田水利建设,全国冬春农田水利基本建设超额完成计划任务。全年中央共安排农田水利建设资金659.9亿元,地方财政投入农田水利建设资金超过600亿元,均较上年增长30%以上。”

4月25日,水利部部长陈雷受国务院委托,向全国人大常委会报告农田水利建设工作情况时指出。

陈雷介绍说,2005年10月,国务院办公厅转发了《关于建立农田水利建设新机制的意见》,设立中央财政小型农田水利建设补助专项资金。

“十一五”期间,中央财政通过水利口安排农田水利建设资金达465.54亿元,中央财政其他专项资金中用于农田水利建设889.8亿元;地方财政投入农田水利建设资金约1600亿元;利用银行贷款和社会资金约200亿元。

“资金投入虽有增长,仍存在很大缺口。”陈雷介绍,过去农田水利建设主要依靠“两工”(农村义务工、劳动积累工)。农村税费改革取消“两工”后,农民投劳工日由最高时的年130亿个减少到目前年均30亿个左右。

农田水利资金投入缺口有多大?中国灌溉排水发展中心主任李仰斌在接受记者采访时表示,全国大型灌区改造规划投入1800亿元,现在实施12年共投入350多亿元;重点中型灌区需投入1600多亿元,实施10年投入不足100亿元;大量小农水工程也缺少资金。

投入不足致使农业主要“靠天吃饭”的局面仍未改变。全国54%的耕地缺少基本灌排条件,大型灌区骨干工程损坏率接近40%,中小型灌区干支渠完好率只有50%左右。

农田水利投入需要多大?李仰斌说,现有的大、中型灌区和小农水工程,基本覆盖了所有8.89亿亩灌溉面积。灌区改造每亩平均投入800元,新增1亩水浇地平均投入1000—1200元,井灌区一亩平均投入500元。初步估算,如果每年能保持800亿—1000亿元的投入强度,5到10年可以基本扭转农业主要“靠天吃饭”的局面。

2011年中央下发了关于加快水利改革发展决定的一号文件,要求突出加强农田水利建设。中央一号文件提出力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍。据测算十年将达4万亿元。全国人大常委会组成人员强调,“2011年中央一号文件的出台标志着我国农田水利改革发展进入了加速期。”{Npage}

建立以公共财政为主的多元化投入稳定增长机制

补齐水利“短板”需要大幅增加投入。2011年中央一号文件和中央水利工作会议明确要求,要建立以公共财政为主的多元化投入稳定增长机制。

如何确保农田水利的投资强度?陈雷指出,下一步将建立健全以公共财政为主的多元化投入稳定增长机制,确保到2020年全社会水利投入总量达到4万亿元,保证农田水利等薄弱环节建设的资金需求。

全国人大常委会组成人员在审议时指出,新时期农田水利建设已进入政府主导的新阶段,应将农田水利投入纳入公共财政投入重点,建立“政府引导,社会、农民参与”多元投入的新机制。

“加强农田水利建设需要创新投入机制,首先要靠公共财政投入。2011年中央一号文件明确提出从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,这一政策含金量极高。”全国人大常委会组成人员分析认为,从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设,每年大约可落实600亿800亿元,再加上每年各级财政投入近200亿元,这将成为今后农田水利建设的最大投入。

全国人大常委会组成人员指出,除公共财政投入外,还要靠国家的金融支持,各方面投入共同形成合力。比如开展水利建设中长期政策性贷款业务,鼓励银行业金融机构进一步增加农田水利建设的信贷资金;还要充分利用市场机制,拓宽投融资渠道,调动社会投资水利的积极性。

“下一步将完善金融支持政策,鼓励和支持符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式,拓宽水利投融资渠道。”4月25日,陈雷在作关于农田水利建设工作情况的报告时也强调指出。

“进一步加大对农田水利建设的投入力度,还要靠农民。农田水利工程离不开农民参与,不能靠政府大包大揽。”全国人大常委会组成人员指出,要按照多筹多补、多干多补原则,加大“一事一议”财政奖补力度,充分调动农民兴修农田水利的积极性。

10%土地出让收益用于农田水利建设:投入政策如何落实?

2011年中央一号文件的一个亮点,就是农田水利建设从土地出让收益当中提取10%。各地各部门如何切实落实这一政策?根据财政部发布的数据,2010年全国土地出让金总额高达2.9万亿元,其中收益约8000亿元。依此推算,可用于农田水利建设的资金达到800亿元。

但这项投入政策落实难度极大,农田水利资金如何统筹仍是地方之困。据了解,在中央一号文件发布之后,水利部和财政部联合下发了《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》,要求各地要落实10%的土地出让收益。在这个《通知》中也明确提出,要在省内实行统筹。

“从目前情况来看,广东省执行得比较好,在这10%当中提取45%用于全省的统筹;安徽省也提出30%用于全省的统筹,通过省内统筹这一环节,可以保证一个省内10%的土地出让收益能够更好地用于农田水利建设。”水利部副部长矫勇在接受记者采访时表示。

据记者了解,全国统筹是2011年召开的中央水利工作会议提出的明确要求。具体的统筹比例、统筹方式等,相关部门正在进行研究,具体政策将在不久后正式出台。

事实上,目前约75%的土地出让金收益集中在东部,但很多东部地区的农田水利建设任务并不重。中西部地区,尤其是农业大县,农田水利建设欠账多,建设任务重,而土地出让金收益往往很少。对此,全国人大常委会组成人员指出,要对用于农田水利建设的10%土地出让收益在全国和省内进行统筹,解决土地出让收入在空间上、区域上的不平衡,以及与农田水利建设任务之间不平衡的矛盾。

“粮食主产区的农田水利建设应该高度重视并予以解决。希望在这些地方加大投入,这对确保国家粮食安全至关重要。”王云龙委员建议,粮食主产区的农田水利建设不应和其他地方一样平撒胡椒面,要把钱用在刀刃上,集中财力、力量解决好。

“今后将继续落实从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设的政策,确保足额计提、定向使用,中央统筹部分重点支持粮食主产区、中西部地区和革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区农田水利建设。”陈雷指出。

农田水利资金使用效果:如何确保?

“近年来,中央财政关于农田水利建设的投入有很大增加,但存在投入多渠道、多部门和投入分散等问题,资金使用效果受到了很大影响。建议改革多部门投入的体制,改善农田水利建设投资的结构,逐步做到统一安排、集中投入。”杨正午委员在审议时指出。

据了解,涉农资金历来分散,农田水利也不例外。农田水利建设直接投入项目有九项,涉及国家七八个部门和更多的运行环节。其中国家发改委和水利部负责大型灌区续建配套、节水改造、灌排泵站改造等项目;财政部和水利部负责小型农田水利建设补助专项资金;国家农业综合开发办负责农业综合开发中低产田改造项目等。由于涉及部门较多,资金整合难度大,影响了资金使用效率,且项目监督评估难度大。目前各地通行的做法是在县级层面以规划为依托,对上述资金进行整合。此外,一些县市财政困难,要求配套的资金往往难以完全落实。

全国人大常委会组成人员认为,应强化农田水利投入资金的使用监管,建立信息通报和社会公示等制度,确保资金使用安全高效。“加大农田水利建设力度,要建立稳定的投入增长机制,同时还亟须革新水利工程管理体制和管护机制。(记者 王萍)

作者:王萍来源《中国人大》杂志)