说起葡萄,邓德贵就有说不完的话。

人物:邓德贵

47岁,原是雷波县南田乡金埝村三组人,2004年,作为溪洛渡水电站外迁移民搬迁到德昌县德州镇沙坝村。

沙坝村有3个移民小组,邓德贵是2组组长。在新环境下,邓德贵带领乡亲们致富奔小康,日子越过越滋润。

俗话说,“四十不惑”,今年47岁的邓德贵回顾起自己这些年来走过的路,心里感到十分欣慰。

2004年,作为溪洛渡水电站外迁移民,邓德贵举家从雷波县南田乡搬到了德昌县沙坝村,从山地到平原,邓德贵开始了与从前截然不同的生活。

在沙坝村,邓德贵带领乡亲们种植葡萄发展经济,如今在当地说起邓德贵,人人都竖起大拇指。

(一)

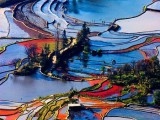

整齐的楼房一字排开,中间是宽阔平坦的水泥路。路两旁的排水沟里,一群鸭子“嘎嘎”地叫着,在水中欢快的游来游去。远处,几只小狗慵懒地趴在地上乘凉。家家户户的门前,爬满葡萄树的藤蔓,眼下正是葡萄成熟的季节,一串串青翠欲滴的葡萄挂满眼前,只看着都是一种沁人心脾的惬意。

邓德贵的家就在这里德昌县沙坝村移民2组。

移民前,邓德贵祖祖辈辈生活在金沙江畔的南田乡,从小,喝着金沙江水长大,奔腾的金沙江水造就了邓德贵直爽豪迈的性格。

“说实话,当时我不想搬!”邓德贵说自己是有话直说的人,当时,要搬离祖祖辈辈生活的故土,他有很多顾虑!

“生活不习惯啊!”“气候不适应啊!”“种惯老家的山地种不惯平原”……这些都是绊住老邓脚步的“绳索”,而最大的顾虑是,要是搬了日子过得不好怎么办?

毕竟,在老家,老邓承包了十几亩地,种脐橙、种青花椒、种砂仁,一年下来收入很可观。何况,当时的邓德贵已经年近40,他熟悉故土的山山水水,一草一木,更趋向于过安稳的他所熟悉的生活。

不过,这也是一个机会,他可以过上与前40年不一样的生活。

邓德贵矛盾了。

可是,不管邓德贵的内心如何纠结,他明白,国家大工程溪洛渡上马势在必行,因为只有国家大项目的建设才能改变老家过去贫穷的面貌。

几番挣扎之后,邓德贵成了溪洛渡水电站外迁移民,从金沙江畔来到安宁河畔,这一晃,就是8年的时间过去。

从刚来时的不习惯到现在的适应,邓德贵觉得现在的生活很好,与在老家相比有过之而无不及。

“老家距离县城不远,但是俗话说山里面是看着近走着远,去很多地方都要花费好多时间哦,小孩上学,家里人看病都不方便,出来后交通方便多了;另一方面,当时在老家信息闭塞,这里确实发展的机会和空间都要大得多。”邓德贵说。“说老实话,搬迁以前大家普遍有顾虑,都担心过来后人生地不熟,两眼一抹黑。但是现在看来,当地政府和移民部门还是挺关心我们的。现在,这里已经是我们的家了。”

(二)

在德昌县沙坝村,有3个移民小组,都是由雷波搬迁安置到雷波的溪洛渡外迁移民组成。来到德昌定居以后,邓德贵被村民选为2组的组长。

移民2组有20几户150多人,过去,大家都是一衣带水的乡里乡亲,扯过来绕过去,不是亲戚,就是朋友。而刚刚搬到德昌,无论是生活习惯还是生产方式,对所有人而言都是一次颠覆。

刚开始,谁的心里都没底,第一年,邓德贵和乡亲们学着当地人种起了粮食。

德昌县所在的安宁河谷平原是四川省第二大平原,区域内人口密集,经济发达、土地肥沃、气候温和、日照充足、雨量充沛,适宜多种粮食和经济作物生长,是仅次于成都平原的四川农业综合生产基地。

尽管当年的粮食收成很好,然而邓德贵发现,光靠种粮食,全家的温饱不成问题,但是手里也不会再有多余的钱去提高生活质量。

于是,第二年,邓德贵又学着当地人,把家里的4亩多土地全部种上了蒜薹。到了收获的季节,老邓放眼望去,绿油油的大蒜,透着清新的蒜香味,别提有多高兴了。

哪知道,等卖了蒜薹老邓算了一笔账,除去化肥、农药等开支,老邓一亩地才挣几百块,还不算老两口的人工钱。

“我想着,这样下去不是办法,要找其他门路才行。”邓德贵思考开了,“要不就种葡萄吧!”

2008年,说干就干,邓德贵开始在身边寻找志同道合的人,但是响应者却寥寥无几。原来,当地的地下水特别多,属于不适宜葡萄种植的地质,一直以来,当地人都不敢在这样的土地上种植葡萄。移民们看到熟悉环境的当地人都有顾虑,更是不敢贸然尝试了。

然而,不甘心的邓德贵却开始了自己的考察之旅。当务之急,是要先找到适合沙坝种植的葡萄苗。

邓德贵先来到与德昌相邻的攀枝花米易县,但是,一番考察之后,邓德贵发现,米易县的气候和德昌迥异,邓德贵心想,这里的葡萄虽然也长得很好,但是品种不一定适合沙坝。怎么办呢?邓德贵想到了西昌距离德昌不到1个小时的路程,同在安宁河畔,气候也差不多。

就这样,邓德贵又来到西昌,通过实地考察带回了葡萄苗,和极少数的几家人开始了试种。

当年,试种就取得了成功,也极大地鼓舞了邓德贵。而周围的乡亲看到了成果,也放下心来在邓德贵的带领下一起发展葡萄种植。

火红的8月,当我们走在漫步在沙坝村移民2组,随处可见田间的葡萄大棚,透过周围的栅栏,沉甸甸的葡萄挂满了枝头,一粒粒晶莹剔透的葡萄在阳光下引人侧目。{Npage}

(三)

在邓德贵的带领下,移民2组的土地几乎全部发展葡萄种植。而看到了2组的成果,周围的几个村组都种上了葡萄,甚至不乏不少当地人。

2010年,在邓德贵的带领下,移民们又成立了葡萄专业合作社,邓德贵任社长。有了合作社的好处是显而易见的。规模大了,葡萄还没成熟就有外地的客商慕名而来,葡萄还在地里就已经谈好了价钱。

在葡萄大棚里,移民2组的村民杨大姐告诉记者,今年的葡萄收购价根据葡萄品质的好坏是4-5元,她家的葡萄已经全部被外地客商以5元的收购价定下了。

杨大姐家是2008年跟随邓德贵开始种植葡萄的首批人之一,种植的葡萄从2009年开始见效益,2009年收入了1万元,2010年收入了5万多元,“今年至少不会少于去年的收入。”杨大姐告诉记者,“本来是会更多的,但是为了葡萄树长的更好,今年挂果的时候我就修剪了很多下来。”

杨大姐家只是当地移民的一个缩影。在邓德贵的带领下,越来越多的乡亲走上了种植葡萄的道路。

“现在我们的合作社已经有注册会员69户。”邓德贵说,“其实还不止这个数,后来还有很多人也加入了我们合作社,但是还没来得及注册。”

移民们种植葡萄也得到了地方党委政府和移民部门的大力支持。当移民们投资建大棚,德昌县移民局就为移民修建了沟渠等配套设施。而县上的农业部门也大力为移民提供技术支持。

“专家们经常到我们的地里来走动,有时候还给我们提供培训,现在,大家都摸索出来了一些门道,我们相信会越来越好的。”杨大姐说。

现在,合作社效益已经初显。“每亩葡萄能收5000斤,产值2万元。去年,合作社的葡萄20多亩收入了40多万元,今年至少百万以上,明年更多。”邓德贵说起这个笑眯了眼。

(四)

走进邓德贵家的后院,记者看到猪圈里横卧着4只猪。“我这些猪,都是喂自家人吃的。而且,猪粪又是天然的农家肥,还可以拿去给葡萄施肥。”看得出,邓德贵是个很会过日子的人。

邓德贵有3个孩子,大女儿在深圳打工,二儿子在锦屏电站的营地做厨师,小儿子刚刚小学毕业。

说起二儿子现在的成就,邓德贵颇为得意。

本来,二儿子读书成绩很好,不过,后来由于贪玩成绩一落千丈,老师找到了邓德贵。邓德贵把儿子领回家以后,什么都没说就让儿子跟着自己下地做农活,几天以后,儿子乖乖回到了学校。后来,儿子选择了厨师专业。毕业后,邓德贵的儿子来到锦屏电站的营地打工。

“每个月包了吃住至少还有2000元,多的时候还能上3000呢!”邓德贵很高兴。“你看,我现在种葡萄,我儿子在锦屏当厨师,都是因为溪洛渡水电站建设,我们搬迁到这里的结果。以前不想来,现在来了,喊我走我肯定还不习惯了。”

记者在邓德贵家里看到一台崭新的电脑,邓德贵告诉记者,“昨天才安好的,我们合作社的成员都有。有了电脑,不仅方便我们学习种植葡萄的技术,以后还可以在网上联络葡萄的销售。”

眼下已经快到葡萄收获的季节,移民们也差不多忙完只待收获,于是,我们看到在屋前的葡萄藤蔓下,坐着乘凉的人们,小孩们跑来跑去的玩耍,大人们闲聊着,生活的美好和惬意一览无余。

“我们种葡萄,每年都是忙半年耍半年,不忙的时候想打工就出去打下工,如果不想出去就在家里休息也不担心没得收入,你看好安逸嘛!”村民们你一言我一语的述说着。

一人兴一业,一业富一片。8年的光阴里,邓德贵成了一名深受群众拥戴、名副其实的移民致富“领头羊”。

文/图本报记者李友明杨艳郭舒曼实习生曾稚